Weißstorchbrutergebnisse in MV 2012-2021 mit historischem Vergleich - Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz

Störche im Dauertief

Weißstorchbestand in MV weiterhin niedrig

Der Segelflieger Weißstorch - Foto: Hartmut Metzklo

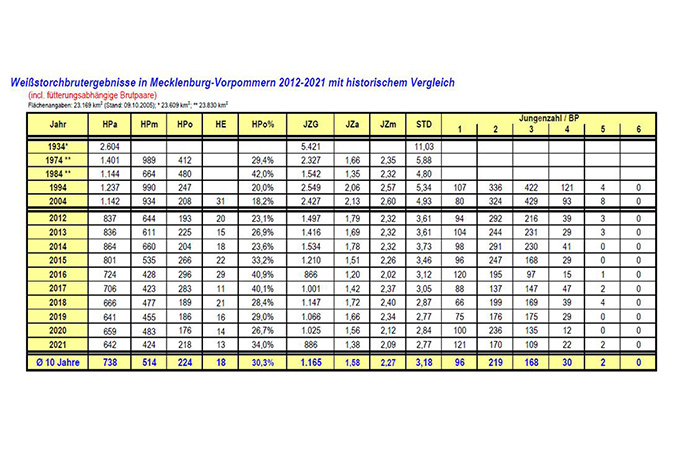

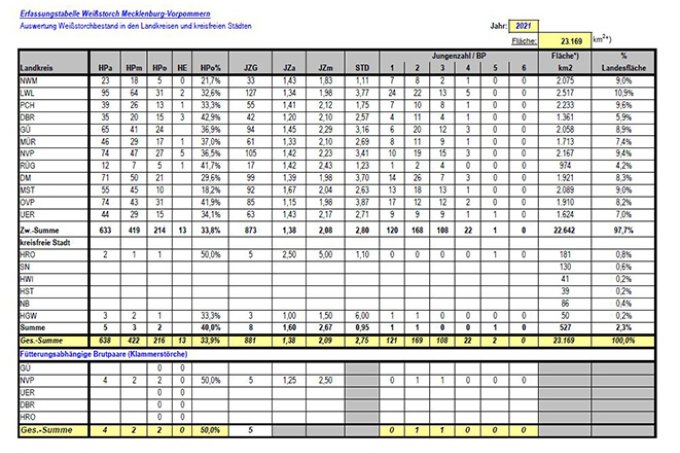

5. Januar 2022 - Insgesamt wurden 18 Paare weniger als im Jahr 2020 und nur eines mehr als im Jahr 2019 gezählt. Damals wurde mit 641 Paaren ein historischer Tiefststand markiert. Zum Vergleich: 2004, als zum vorletzten Mal eine weltweite Bestandserfassung durchgeführt wurde, kam Mecklenburg-Vorpommern noch auf 1.142 Weißstorch-Paare.

Erneut gab es 2021 in den meisten Regionen rückläufige Zahlen zu verbuchen. Besonders schlecht sah es z. B. in Ostvorpommern und in der Uecker-Randow-Region aus. Positive Ausnahmen mit einem nennenswerten Zuwachs verzeichneten in diesem Jahr nur die Altkreise Ludwigslust und Müritz. Hier dürfte der Einfluss der westziehenden Population eine etwas größere Rolle gespielt haben.

Verspätete Rückkehr

Auf der so genannten Westroute ziehen Weißstörche häufig nur bis nach Frankreich oder Spanien. Sie finden dort bessere Zug- und Überwinterungsbedingungen als die auf der Ostroute nach Afrika ziehenden Störche vor. Nach wie vor besteht ein großer Teil der Weißstorchpopulation in Mecklenburg-Vorpommern aus Ostziehern. Im Frühjahr 2021 wurden viele von ihnen durch schwierige Bedingungen auf dem Heimzug (Kälte, Nässe und Gegenwind in Südosteuropa und der Türkei) ausgebremst. Und der Deutsche Wetterdienst meldete, dass der April 2021 auch bei uns der kälteste seit 35 Jahren gewesen sei. Unter dem Strich kehrten dadurch viele Weißstörche verspätet an ihre Horste zurück und begannen dementsprechend auch später mit der Brut.

Geringer Bruterfolg wegen Nahrungsknappheit

Eine späte Brut aber führt häufig zu einem geringeren Bruterfolg – gerade auch in einem schlechten Feldmausjahr. So war es auch 2021. Zum zweiten Mal nach 2016 wurde in Mecklenburg-Vorpommern mit 886 die Marke von 1.000 Jungstörchen unterschritten – und das sogar deutlich. Der JZa-Wert, der den Bruterfolg pro Horstpaar angibt, war mit 1,38 der zweitschwächste der letzten 15 Jahre. Die Zahlrenreihen der letzten 30 Jahre zeigen aber auch sehr deutlich, dass das Nahrungsangebot für den Weißstorch im Nordosten Deutschlands kontinuierlich zurückgeht.

Auch in „guten“ Storchenjahren erreicht „Meister Adebar“ längst nicht mehr den Bruterfolg, der zum Bestandserhalt notwendig ist und der in früheren Jahren erreicht wurde. Verantwortlich hierfür ist in erster Linie die industrialisierte Landwirtschaft, unter deren Bewirtschaftung die Störche für sich und ihren Nachwuchs immer weniger zu fressen finden. Hier ist dringend ein Umdenken, auch der Politik, erforderlich.

Stefan Kroll, Vorsitzender LAG Weißstorchschutz MV

weitere informationen

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine lange Tradition des ehrenamtlichen Weißstorchschutzes. Schon in der DDR etablierte sich ein Netzwerk von Weißstorchenthusiasten, das auch über die "Wende" 1989/90 fortbestand. Mehr →

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine lange Tradition des ehrenamtlichen Weißstorchschutzes. Mehr →